2011 augusztus. José Carlos Carmona (SPA): A kisgyermek

José Enrique Cabrera Helena mellett ül az autókölcsönző irodájában, s arra várnak, hogy megkapják az autó elviteléhez szükséges papírokat. Helena férje, egy amerikai egyetemistára inkább hasonlító 48 éves fickó, éppen az iroda vezetőjével beszél. Magyarországon vannak, ami José Enrique számára már-már a világ vége, mindenesetre Európáé biztosan. Soha nem gondolta volna, hogy valaha is eljut Pécs városába, de egy nap e-mailt kapott egy Helena nevű nőtől, amiben azt írta, hogy egy egyhónapos ösztöndíjjal szeretnék meghívni Pécsre, s ez José Enrique számára nagyszerű lehetőségnek tűnt. Magyarország bizonyára olyan hely lehet, mint amilyeneket rémtörténetekből ismerünk: mézeskalács házikókkal, ahol vén boszorkák hatalmas kondérban az erdőben eltévedt gyermekekből főzik a vacsorát. Magyarországról semmit sem tudott, de otthon nemrég újra megnézte a kisfiával a Chitty Chitty Bang Bang című filmet. Ebben felbukkant egy Vulgária nevű képzeletbeli ország picinyke faluja, ahol nem laktak gyerekek, mert a királynő ki nem állhatta őket, s ezért egy gonosz alattvalójának megparancsolta, hogy cukorkával és fagylalttal csalogassa ki házaikból, majd tüntesse el a gyermekeket. Ilyennek képzelte Magyarországot is. A valóság viszont az, hogy most itt ül és éppen egy autót próbál kölcsönözni, hogy bejárhassa a környéket feleségével és kisfiával. Az iroda alkalmazottja rövidnadrágot, Nike sportcipőt és egy inget visel, melynek zsebében tartja a golyóstollát, s egyáltalán nem hasonlít kondéros boszorkányra, de még csak a férj sem. Teljesen normálisnak tűnik.

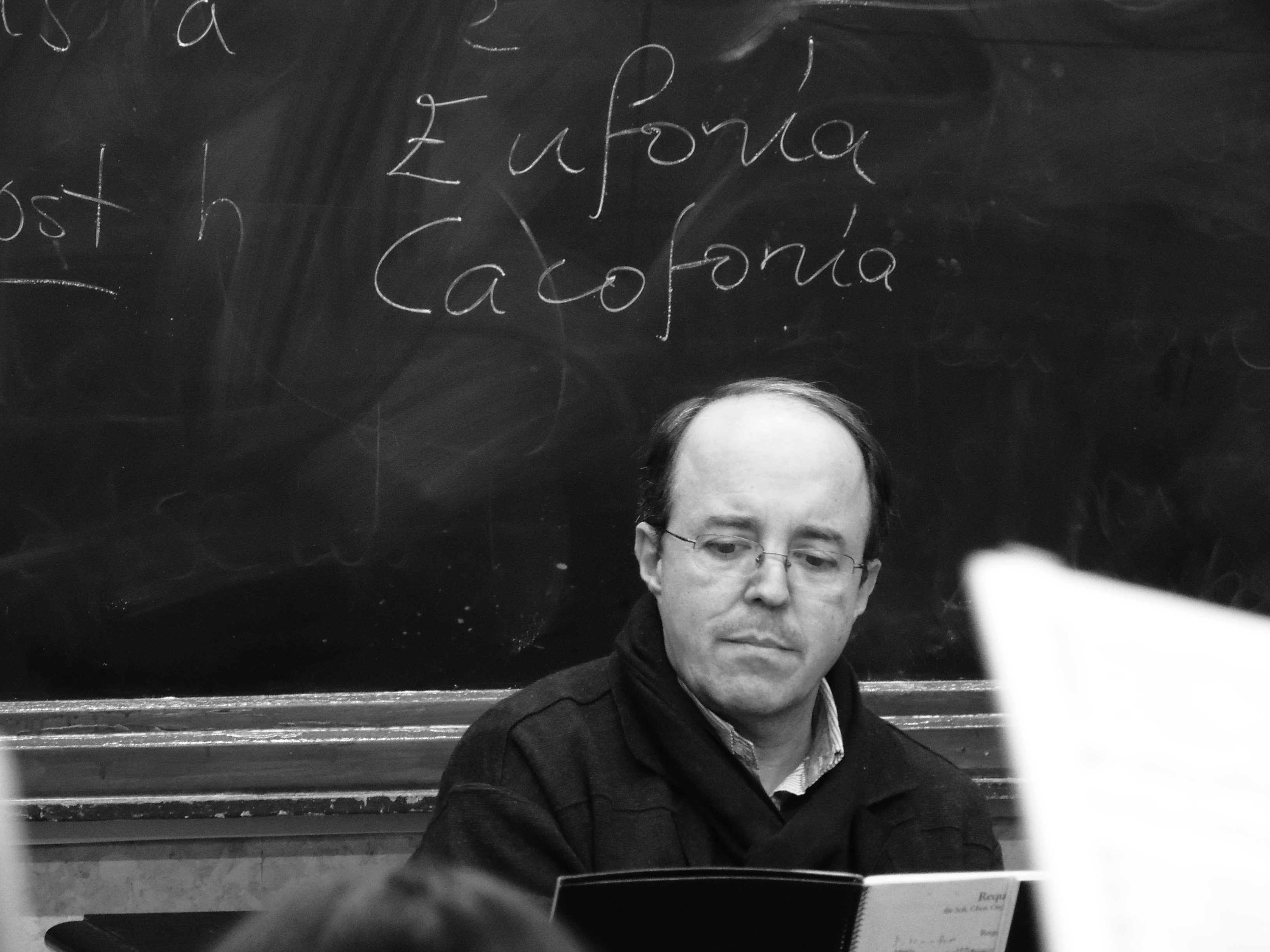

- Azt mondja, hogy körülbelül tíz percet kell várni, mire minden dokumentum elkészül, addig is kényelmesen várakozhatunk az emeleten lévő helyiségben. – Helena kifogástalan pontossággal fordítja, amit a férjétől hall. José Enrique korábban azt feltételezte a férjről, hogy nemcsak nagyon jóképű lehet, de még biztosan sportos is. Amikor Helena megemlítette neki, hogy egyidősek a férjévél, aki szintén filozófiát tanult, nem tudta olyannak elképzelni, mint volt ő maga: kopaszodó, pocakos, kissé görnyedt és alacsony termetű, ezért olyan elegánsnak és atletikusnak képzelte, mintha Rob Lowe lenne, csak épp szemüveggel. Vajon miért kellett azt hinnie ennyi közös dolog ellenére, hogy a magyar férfi mégis mindenben jobb nála?

Futó Andrea fordítása

***

EL NIÑO

José Enrique Cabrera está sentado en una oficina de alquiler de coches junto a Helena esperando a que le traigan los papeles para poder viajar. El marido de Helena, un tipo de 48 años pero con pinta de estudiante americano está hablando con el jefe de la oficina. Están en Hungría, para José Enrique el culo del mundo, o al menos el culo del mundo europeo. En su vida imaginó que iría a esa ciudad, Pécs, pero un día recibió un correo electrónico de esa mujer, Helena, diciéndole que le querían dar una beca para que pasara un mes en la ciudad y a José Enrique le pareció maravilloso. Hungría debía de ser un lugar así como de cuento de miedo, con casitas de chocolate y viejecitas que preparan en un enorme caldero entrañas de niños perdidos en el bosque. Él de Hungría no sabía nada pero había vuelto a ver en casa la película Chitty Chitty Bang Bang recientemente con su hijo y salía un pueblecito de un país imaginario llamado Vulgaria donde no había niños porque a la reina no le gustaban y mandaba a un siniestro embaucador que los atraía con caramelos y helados y los hacía desaparecer. Así debía de ser Hungría. Pero la realidad es que ahora está aquí, alquilando un coche para poder hacer un pequeño viaje con su mujer y su hijo por los alrededores. El señor de la oficina, viste con pantalones cortos, zapatillas deportivas Nike y una camisa con bolsillo en donde guarda un bolígrafo; no parece una bruja con su caldero y ni siquiera parece el marido de la bruja del caldero. Parece un tipo normal.

- Dice que tendremos que esperar unos diez minutos a que confeccionen toda la documentación y que podemos esperar en el piso superior en la sala de espera. -Helena traduce con una corrección prístina lo que acaba de oír de su marido. José Enrique lo había supuesto: el marido, además, debía de ser muy guapo, un tipo deportivo. Cuando ella le dijo que su marido tenía la misma edad que él y que había estudiado también la carrera de Filosofía, no se lo pudo imaginar como él mismo -calvete, con tripita, medio achepado y no muy alto-, se lo imaginó elegante y ligeramente atlético, una especie de Rob Lowe con gafitas. ¿Por qué si era un tipo coincidente con él en varios datos tenía que imaginar que el húngaro era mejor que él? Las posibilidades debían de andar a un cincuenta cincuenta, y sin embargo ya se lo imaginaba viajando por el mundo enchaquetado, encantador, dinámico, todo lo contrario de lo que debía de ser un tipo que había estudiado Filosofía. Le cabreaba, a José Enrique le cabreaba, que su propia imaginación lo hubiera imaginado mejor que él. Y no se equivocó: no era el modelo Rob Lowe (aunque no lo había visto en chaqueta) pero parecía un joven norteamericano recién llegado de hacer footing por los alrededores de Virginia: camiseta gris, pantalones de pirata, sandalias de explorador, pelo rapado, un metro noventa y gafitas. José Enrique iba vestido al estilo Corte Inglés años ochenta, con zapatos castellanos, calcetines negros ejecutivos, pantalones de pinza y camisita de niño bueno. No eran lo mismo, aunque hubiera datos comunes. Y lo peor es que si tenía que estar alguien por debajo, José Enrique imaginaba que debían de ser los húngaros: ¡acababan de entrar en la Unión Europea, ni siquiera usaban el euro y tenían viejecitas que cocinaban a niños en calderos! Había dos razones por las que él había imaginado que el marido de Helena sería mejor que él: la primera es porque había dejado la Filosofía para dedicarse a vender computadores Apple en Hungría, y la segunda porque Helena era una belleza griega. José Enrique, sin embargo, había persistido en la Filosofía y se dedicaba a leer y escribir y dar clases sobre Filosofía, sobre leer y sobre escribir. Cuando intentaba imaginar en qué consistía vender en Hungría Apple, fantaseaba viéndose a sí mismo en reuniones en Londres (vestido como Rob Lowe en El ala oeste de la Casa Blanca) o en Silicon Valley (esté eso donde esté) o en las megaoficinas de diseño de Budapest, ciudad imperial, manejando el iPad, el iPhone y otro modelo de diseño más avanzado que todavía no conocen los mortales como él, el iGuay, y ganando chorros (limpios y de diseño) de dinero, mientras él tenía que aceptar becas de setecientos euros para irse a una pequeña ciudad donde las viejas con verruga cocinaban niños. La segunda razón, la belleza de Helena, era aún más denigrante porque Helena se parecía a Andrea, una novia que perdió con 19 años y que le dejó por un profesor de tenis que debía de parecerse mucho al marido de Helena. Cada vez que la miraba confirmaba que así debía de ser su Andrea ahora. Él lo sabía: Andrea iba a envejecer con la dignidad de las grandes diosas, con esa belleza elegante que sólo acompaña a algunas grandes divas del cine, con ese estilo que no te da ganas de besarlas, ni muchos menos de revolcarte con ella en la cama, sino sólo de contemplarla, como se contemplaría a la Venus de Milo si la tuviera en casa (bueno, sí, algún día acariciaría sus curvas, pero eso sólo por una lujuria mal contenida desde la niñez).

Cuando suben a la salita de espera los tres, José Enrique ve que la salita es un rellano con dos silloncitos y una máquina de bebidas con una pared acristalada desde donde se ve el taller, como uno de esos pasillos de los hospitales desde donde puedes ver tras un cristal a tu hijo recién nacido y todo su manejo posterior, limpieteo, anillamiento y envoltorio. José Enrique ni mira porque no sabe cuál va a ser su hijo, y preguntar conlleva la complicación de traducción, cadena de informaciones y obtención de una nada sobre la que no puedes actuar, como si te fueran a traer más que a tu hijo a tu hijo adoptivo, resultado de un sorteo sobre el que ya no tienes poder de intervención. El azar te va a otorgar a un sustraedor de energía que crecerá mientras te decrecerá. Y lo tienes que aceptar. Es en esa sala donde José Enrique ve en el bajo de una vitrina de exposición un pequeño coche de juguete de colección, un Skoda Popular Sport Monte-Carlo Coupe de 1937 de color rojo. Tal como lo ve, José Enrique lo quiere. Lo quiere para él, para verlo, para contemplarlo, para fantasear con los tiempos en los que había estilo, elegancia, gusto, clase, distinción. Lo quiere para aferrarse a alguna realidad bella, a una idea del tipo: “el mundo es hoy práctico y funcional, pero hubo un tiempo -un tiempo que no me tocó vivir a mí- donde el buen gusto se hizo carne y mereció la pena existir”. Pero José Enrique tiene 48 años, está en un país desconocido, con personas casi desconocidas ¡y que hablan húngaro! No va a ponerse a decirles: “¡¿Me podríais comprar ese cochecito?!”. Él sabe que lo mirarían como a un tipo caprichoso, una persona molesta que tiene deseos consumistas abruptos y que ahora va a poner a toda la cadena de traductores, maridos de traductores, oficinistas, administrativos, etc. en movimiento para que él se pueda comprar el cochecito rojo, el puto cochecito rojo que se le acaba de antojar. Por eso, José Enrique sólo lo mira y casi de reojo, y luego continúa con las conversaciones intrascendentes de las que suelen hacer uso los mayores: el seguro del coche, el precio del alquiler, las rutas posibles de viaje. Pero él piensa en el coche de juguete y considera que si no puede comprarlo en ese momento lo hará el día de la devolución, cuando tenga que pagar, y sin traductora alguna (ni marido “tenista” de la traductora) él pueda señalar con su dedo al administrativo húngaro: “ven, ven, ven, acompáñame, ese, ese coche, para mí, yo, lo quiero, comprar”, y el tipo abra la vitrina y se lo dé, él lo pague y todos tan felices.

Después de un rato en la sala de espera, les hacen bajar de nuevo a la oficia. Parece que los papeles del niño ya están arreglados. Le devuelven su pasaporte. Pero de nuevo los hacen esperar, allí, de pie, sin nada que decirse. El filósofo cachas vendedor de tecnología de diseño, la diosa griega traductora de sueños y él, el escritor calvete con espíritu de niño caprichoso. José Enrique piensa dos cosas en ese momento: Una, que les están haciendo esperar mucho (él es un escritor de renombre traído desde España -¡un país con euro, coño!-, un intelectual que les hace el honor de estar allí con ellos unos días para enseñarles algo de la gran cultura de Don Quijote); y Dos, sería conveniente ante tanto silencio decir algo:

- ¿Crees que sería posible que me vendieran un cochecito rojo que he visto en la vitrina de arriba para el niño?

- ¡El niño!, la excusa perfecta para molestar a la traductora, que molesta al marido que molesta al empleado, que le hace subir unas escaleras, que le hace coger el cochecito, que le hace buscar en el ordenador el precio y que se lo da y se lo cobra. El niño. El niño es su hijo de dos años y medio que ha venido con él para joderle enteramente la beca de escritor que le han dado los húngaros para redactar grandes obras y quedar en la Historia de ambos pueblos. El niño es su único hijo que nació cuando con 45 años consiguió convencer a su mujer de 29 de que por fin, después de once años de noviazgo más matrimonio, fueran padres. El niño, como todo niño, no para. Habla, grita, llora, corre, se les echa encima, pide comida, paseos, diversión constante. Si la naturaleza preparó a las mujeres y a los hombres para tener hijos a los 14 años fue por algo. Cuando tienes 46, 47, 48 años, tener un niño supone una prueba de resistencia física similar a la de hacer prácticas con los marine norteamericanos en jornadas de catorce horas con 46, 47, 48 años. José Enrique consiguió solucionarlo todo cuando el niño cumplió seis meses: una niñera siete horas al día. Cuando el niño tuvo once meses: guardería más... una niñera siete horas al día. Muchos padres trabajan en oficinas todo el día o viajan por negocios y parecen buenos padres. Él parece un padre pésimo porque trabaja ocho horas ¡a la semana!, y cualquier escaqueo de sus funciones de padre son vistas, irremisiblemente, como dejación de funciones (su principal fuente de ingresos es ser profesor de universidad y tiene pocas clases). Por eso, cuando la diosa Helena le escribió para darle la beca él lo tradujo directamente como: ¡un mes para escribir tranquilamente! Pero su mujer estaba en la misma habitación y no podía decirle con alegría: “¡Me acaban de dar una beca para Hungría como escritor en residencia con un piso, sueldo y billete de avión incluido para el mes de agosto! ¡Adiós, me voy, ahí os quedáis!”. Hubiera quedado mal. El plan de José Enrique fue, sobre la marcha, el de poner en funcionamiento las reglas de educación que le enseñaron en su casa: “Si te preguntan si quieres algo que es muy molesto para el que te lo pregunta niégate dos veces. Si te lo vuelve a pedir: acéptalo. Ejemplo: ‘¿Quieres que te lleve al aeropuerto a las seis de la mañana?’. ‘No, no, muchas gracias, es muy temprano’. ‘Pero si a mí me da igual, me levanto todas las mañanas muy temprano’. ‘No, no, muchas gracias, es que es muy temprano’. ‘De verdad, no me importa’. ‘Bueno... Muchas gracias’”. José Enrique empezó: “Mira, me escriben de Hungría y me ofrecen una beca de escritor en residencia durante el mes de agosto en una ciudad llamada Pécs. Piso, dinero y avión”. “Estupendo, a Quique le va a encantar”. Y ahí acabó la aplicación del plan que le enseñó su madre.

La bella traductora sonríe con una amplia expresión al oír hablar de “el niño”. Lo conoció en España unas semanas antes de que ellos viajaran a Hungría. Quedaron citados en un hotel de Granada y fueron a conocerla. El pequeño Quique corrió por el hall y por la cafetería sin darle importancia a la mujer que había conseguido que invitaran a su padre (y a su madre y a él) a 2.582 kilómetros de su casa a pasar el mes de agosto. Ella tenía dos hijas ya adolescentes, y durante los días que los recibió y ayudó a situarse en la nueva ciudad se había encariñado especialmente con el niño. Habían paseado de la mano y habían estado buscando flores por el campo, cerca de un lago, en unos días en que la madre había vuelto a España por trabajo. José Enrique los miraba juntos y se imaginaba cómo habría sido su matrimonio con la Andrea que perdió justo antes de entrar en la universidad. Por eso, sabe que pedir el coche rojo para Quique es asegurarse de que lo obtendrá pronto. Y así lo hace.

Cuando José Enrique llega con su coche de alquiler a la casa en la que viven de prestado, el pequeño Quique está en el balcón que sobresale del apartamento y que queda justamente a ras de tierra. Su mujer ya le ha dicho a Quique que el padre le trae un regalito porque él le ha mandado un mensaje por el móvil.

- ¿Me trae’ un degalito?

- ¡Síííí! -José Enrique intenta crear expectación con relación al objeto. Ya tienen más coches antiguos en su casa de España. Primero le compró un Volkswagen escarabajo rojo, el coche que le hubiera gustado tener desde niño pero que se dejó de fabricar cuando tuvo edad y dinero para comprárselo; luego un taxi negro británico, muy parecido al que sí se compró de verdad, un Chrisler PT Cruiser, al que le puso banderitas inglesas metálicas en las puertas laterales y traseras, para darle más estilo londinense (a veces, cuando se mete ilegalmente por el carril de taxis de su ciudad fantasea con mentirle a un policía diciéndole que está en la ciudad trabajando como taxista para un Gentleman inglés). Luego sacó el cochecito de Chitty Chitty Bang Bang que compró en el musical cuando lo vio en Londres. Y por último pidió por Internet dos más de los años treinta y cuarenta que pidió a nombre del niño para que recibiera un paquete a su nombre. En poco tiempo, Quique los destrozaba, y su padre los recomponía: ruedas perdidas, guardabarros desencajados, puertas que no cerraban. Él intentaba rescatarlos en cuanto los veía por el suelo y los colocaba, a modo de pequeña exposición, encima de su televisión de 39 pulgadas. Hasta el viaje todos estaban vivos y en relativa buena presencia. Ahora tendría que defender el Skoda Monte-Carlo del 37, pero estaba dispuesto. ¿Por qué coleccionar ahora y por qué coches? Nunca le habían interesado los coches y nunca había coleccionado nada. Bueno, poseía más de dos mil libros y unos mil quinientos CDs, que tenía ordenados, pero sin pretensión alguna de coleccionista. Había comprado desde los 16 años discos de vinilo y después CDs porque le gustaba la música clásica y sabía que eso era una inversión eterna. Y los libros por las mismas razones. Pero nunca había coleccionado. Ahora tampoco creía estar haciéndolo, pero quería mostrarle a su hijo que existía o había existido una parcela de la vida que estaba impregnada de estilo, estilo que ahora se estaba perdiendo.

José Enrique observa que Quique se desilusiona cuando él le enseña el coche en su caja transparente pero sin papel de regalo envolviéndolo, y eso que él lo ha llevado escondido detrás de la guía de viaje y se lo ha enseñado con un “tachán” simpático y sonoro. Cuando el padre entra por la puerta, después de haber dado el rodeo desde el balcón, encuentra a Quique tironeando del coche para sacarlo de la plataforma a la que viene atornillado -la cubierta transparente ya anda por el suelo.

- ¡Sácame el coche, sácame el coche!

- A ver -José Enrique lo recupera, lo tiene en sus manos, está salvado por esos momentos-. Uy, esto necesita un destornillador. No sé si va a haber en esta casa. -Va hacia el cuarto de baño y toma las tijeras de su neceser. El niño va detrás preguntando e interponiéndose-. A ver si con estas tijeras...

- ¿Qué está’ haciendo, Papá?, ¿qué está’ haciendo?

- Esto -le dice de una manera muy pedagógica- tiene dos tornillos que agarran el cochecito a su base y hay que de-sa-tor-ni-llar-los. Voy a ver si con la punta de las tijeras... -Pero no es posible ni moverlo. Luego busca un capuchón de un bolígrafo Bic que trajo de España y lo mella sin obtener ningún resultado. La madre apremia al niño para que termine de vestirse para salir de viaje lo antes posible. José Enrique comprende que no va a poder desatornillarlo y se lo dice:- Esto no se va a poder sacar. Juega con él así y cuando volvamos busco un destornillador o lo dejamos para cuando lleguemos a casa.

El niño anda aturdido con la madre que quiere vestirlo y con las explicaciones del padre que debe de entender sólo a medias. El coche queda encima de la mesita del comedor.

Salen por fin con todas las cosas del viaje -maleta, dos bolsas, dos mochilas, el carrito del niño y una bolsa de supermercado con bocadillos y agua- y llegan hasta el coche. Cuando lo han metido todo, Esther, su mujer, le recuerda que ha olvidado coger el babero. Al volver a casa, todo el ruido del niño enfadado, la madre presionando, él dando explicaciones y haciendo, a su vez, preguntas a la madre, ha desaparecido. Hay silencio absoluto y el apartamento está en penumbra como si dentro nunca hubiera habido risas ni llantos. En ese momento, José Enrique ve el cochecito rojo y se le queda mirando, silencioso. Está ahí, refulgentemente limpio, con su dignidad de coche antiguo, su extraña pero bella curva ascendente desde atrás hacia adelante, como los faldones de un singular frac; su morro plateado de líneas verticales como dientes de una ballena feliz; su pequeño limpiaparabrisas que articula su movimiento desde el techo con esa lógica antigua y veraz de que el agua va para abajo y que hay que desplazarla desde arriba y no desde el capó. José Enrique flexiona sus piernas para poner sus ojos a la altura del coche y lo mira, lo contempla, como se contemplaría a la Venus de Milo si la tuviera en casa (bueno, sí, algún día acariciaría sus curvas, pero eso sólo por una lujuria mal contenida desde la niñez). Piensa en guardarlo en la maleta de España, la maleta de cosas que no va a utilizar en Hungría y que están listas para volver, de todas formas, cuando vuelvan de este viajecito en coche alquilado de varios días el niño no se va a acordar del coche. Pero le parece que sería traicionarlo. Ese no es el plan: el plan es comprar cosas que le gustan a él pero para el niño y no sufrir si ve cómo las destroza. El coche queda sobre la mesa, intacto. Esperando que se abra la puerta cuatro días después y que Quique lo vea y vuelva a pedir que le quite la base y que juegue con él hasta que lo destroce.

El primer día de viaje van al lago Balaton. Comen en la parte sur, cerca de la orilla. Han sido casi tres horas de viaje y Quique las ha soportado bien. José Enrique ha parado el coche varias veces durante el camino para acomodar al pequeño: primero le ha quitado un tope de tela que le abrazaba por delante en la sillita que les han prestado y lo comprimía dándole calor. Luego ha parado para tumbarla un poco. La ha cambiado de sitio y la ha puesto en el centro para que el niño pueda ver por delante porque detrás del conductor o del acompañante perdía toda referencia. José Enrique calcula el movimiento de un cuerpo ante un posible accidente: desde detrás en el centro no encontraría impedimento hasta llegar a la luna de cristal que está más lejos y no sabe si pensar que eso es mejor o peor. Cree que hay que asumir los riesgos en la vida y que es mejor ver durante todo el camino a no ver nada, marearse y protestar, por un hipotético accidente. Al inclinar la silla se queda sin fijación y coloca por detrás el botiquín, que viene en una pequeña caja como de herramientas, y debajo sus propias chanclas de la playa envueltas en una bolsa, rodea el cinturón que le cae a la altura del cuello con una toalla. Es una chapuza pero queda bien. Quique ha dormido durante horas. Cuando han bajado del coche para comer se han dado cuenta de que el calor de Pécs pero con un índice de humedad muy alto es un infierno parecido al que suelen sufrir cuando van en verano a Málaga: se sienten pegajosos y aturdidos. Cuando llegan al pequeño hotel con piscina de la ciudad de Keszthely, en la orilla norte del lago, y salen del confortable aire acondicionado del coche, Quique empieza a pedir a gritos bañarse en la piscina. Los padres están de acuerdo y, seguro, ellos mismos le acompañarán con gusto porque ya se sienten pegajosos. Les dan la habitación, que huele a humedad y a moqueta pegumentosa, y empiezan a cambiarse para bajar a la piscina. Al momento ven desde el balcón que empiezan a caer unas gotas y se lo comunican a Quique que ya ha puesto el automático y que sólo repite una y otra vez:

- ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina!

José Enrique lo coge en brazos y lo acerca al balcón y le explica:

- Mira, mira, está lloviendo. ¿Lo ves?

Sólo hay una respuesta:

- ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina!

- Vale. Yo también quiero. Vamos. Y nos bañamos aunque llueva.

Pero la lluvia comienza a ser más intensa. Esther y José Enrique ríen viendo el chaparrón que cae sobre un fondo sonoro en el que se escucha: “¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina!”. La lluvia comienza a caer con rabia y con viento, es como un pequeño huracán que se desencadenara sobre ellos. José Enrique vuelve a coger al niño en brazos y le enseña en el balcón lo que ocurre. Quique mira con extrañeza lo que ve, sin poder comprenderlo del todo. Sólo tiene dos años y nueve meses y quizás la última tormenta que vio fue siete meses atrás lo que para un niño de esa edad es como un tercio de su vida, parte de la cual no entendía nada. Y al verlo desde el balcón parece no relacionarlo con la piscina, como si la piscina estuviera en un plató y la lluvia en otro, como si fueran elementos independientes, por eso continúa diciendo:

- ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina!

- ¡Pues venga -grita José Enrique gozoso, como si hubiera que tomarse una pastilla contra el cáncer y la pastilla tuviera el tamaño de una hamburguesa triple- vamos a bañarnos!

- ¡Papá ha dicho que vamos a bañarnos! ¡Papá ha dicho que vamos a bañarnos! -le dice a la madre desde los brazos del padre, con lo que ambos coligen que sí que unía en su cerebro los dos fenómenos, los dos escenarios.

José Enrique baja con él en los brazos. Llevan puestos sus bañadores y el niño los manguitos de Spiderman que le compraron sólo hace un rato. La madre dice que se cambia de ropa y baja en un momento. La tormenta es ruidosa y los árboles se bambolean como esas imágenes que siempre se ven en la televisión de los tornados en la península de Yucatán. Cuando llegan a la puerta del jardín del hotelito, Quique mira hacia afuera con temor. El padre lo mira y le vuelve a preguntar:

- ¿De verdad que quieres que nos bañemos en la piscina con tanta lluvia?

- ¡Sííí! -dice el niño con convicción- ¡Quiero bañarme en la piscina! ¡Quiero bañarme en la piscina!

- ¡Pues vamos allá! -Y ante los ojos atónitos del conserje, abre la puerta y sale con el niño en brazos. Las gotas que caen son gruesas y frías, muy frías. José Enrique va hacia la piscina gritando como un sioux en el comienzo de una acción de combate contra un yanqui, él siempre canta o hace sonidos de aderezo de las situaciones, como si la vida de él con su hijo fuera un dibujo animado que necesita referentes musicales para comprenderlo. Si corren canturrea una canción de velocidad, si le hace cosquillas simula trompetillas alegres, si lo abraza le canta una típica melodía de cine de amor. Cuando lo llamaron en el hospital para verlo por primera vez en un cuartucho donde los lavaban y adecentaban y la enfermera se lo pasó a los brazos él no supo qué decirle. Sabía que no entendería nada. “Hola”, le dijo dulcemente, “soy Papá”. Vale, ya había dicho lo típico, pero ese hijo esperaba más de él. Él no salía de su extrañeza al ver que el niño no era él. Hasta ese momento no se percató de que lo que esperaba encontrar era una copia exacta de él mismo pero en pequeñito. Cuando lo vio tan distinto, tan otro, le pareció que había algún fallo y tuvo que poner en marcha toda su racionalidad para decirse: “Es normal. Es otro. No eres tú. ¿Pero qué estabas esperando?, ¿es que eres gilipollas?”. Luego, y como seguía allí la enfermera lavando cacharros -la madre estaría por ahí abandonada después de la cesárea en algún pasillo-, a José Enrique no se le ocurrió otra cosa que cantarle. Y no le podía cantar cualquier cancioncilla intrascendente, le tarareó el Air de la Suite en re de Juan Sebastián Bach. Era, quizás, la pieza que más veces había tocado en su vida al piano desde que, de niño, empezó a estudiarlo. Ahora corre hacia la piscina con el niño de tres años a pique de que le dé una pulmonía no cantándole sino gritando:

- ¡Qué fría está la lluvia, Quique! ¡Qué fría!

José Enrique cuenta con que el agua de la piscina esté menos fría. Mete un pie y luego al niño, que ya ni habla ni sonríe, sino que con cara extrañada se deja manejar asustadamente por su padre. Entran al agua en medio del vendaval y la lluvia y, efectivamente, los calienta con su temperatura. El padre ríe y hace fiesta, y el niño sonríe.

- ¡Agua por todas partes!, ¡agua por todas partes, Quique!

La madre llega corriendo y gritando sorprendida por el frío reciente y se mete en el agua y le habla al niño. Y se asusta y se ríe. Y rápidamente los tres se salen y vuelven al hotel hablándole a voces a Quique que casi tirita de frío y lo envuelven con la toalla y se quedan allí los tres abrazados, cuerpo con cuerpo, cara con cara, diciéndose “¡Qué frío, Quique, qué frío!”.

Son dos adultos pero juegan a ser padres. Ambos han tenido durante toda su vida la cabeza en otra cosa, en sus carreras, en sus proyectos, en sus ilusiones. José Enrique descubrió escribiendo una novela que no tenía derecho a interrumpir la cadena hereditaria de la que él no era más que un eslabón, que no podía decirle a todas las generaciones anteriores de Cabreras: “Aquí se para todo. Todo lo que hicisteis para sacar-la-familia-adelante queda en nada porque ¡ha llegado este egoísta que no quiere problemas!”. Pero tantos años de ser autónomo, de pensar en sí mismo, de hacer lo que quieras, no se barren con una cancioncilla a un enano que, encima, no es una copia exacta de ti. Pero ellos lo han solucionado con la guardería por la mañana y la niñera por las tardes. (¡Ya las grandes familias del XIX hacían algo parecido!). Lo que les falla es el mes de vacaciones de la niñera y del colegio, es una inmersión demasiado excesiva en la vida de un niño o es una inmersión demasiado excesiva la de un niño en sus vidas. Pasan de unas horitas al día: despertar, desayuno y camino del colegio, más baño, cena y acostarle, a un pleno, agosteño, y con calores incluidos.

Lo abrazan para darle calor y tranquilizarlo, pero sobre todo para tranquilizarse.

Por la noche ven un bonito castillo y cenan después de un paseo. Al día siguiente van a la playa del lago. Para los tres españolitos del sur es algo totalmente nuevo: la playa es un lugar lleno de árboles frondosos, la hierba cubre hasta la orilla, después la tierra es clara y el agua dulce. Se bañan como si fuera en un mar, pero hay cisnes chapoteando cerca. Pequeños detalles que les sorprenden. Les gusta ser sorprendidos. A José Enrique lo que ve le recuerda a las pinturas impresionistas de Seurat. Ahora se da cuenta de que esos cuadros mostraban a gente a orillas de un lago o de un río sobre hierba verde no sobre arena como en las playas de algunos pintores españoles, y hay árboles y veleros. Comprende que los pintores del pasado se dejaran impresionar por esa imagen. En los cuadros de George Seurat parece haber una tranquilidad cercana al hastío, una quietud pasiva casi existencial, como en el cuadro Tarde de domingo en la Isla de La Grande-Jatte, que recuerda, y José Enrique la ve también en esta playa. Todo le parece haber sido visto ya pero hay algún detalle más, algo que tarda en reconocer, en conciliar con su memoria, con el banco de datos de las pinturas vistas alguna vez. Y de pronto lo descubre: los cuerpos. Los cuerpos son blancos, especialmente pálidos, de una niveidad que no está acostumbrado a ver en el sur de España pero que reconoce perfectamente en la memoria del cuadro Bañistas en Asnieres donde un adolescente ocupa el primer plano con una piel marmórea. Se siente como dentro de la pintura, fuera, por tanto de su mundo habitual. Y se siente contento porque en este viaje había sentido varias decepciones que vinculaba con la edad: le faltaba fuerza para querer entrar en una nueva iglesia, en otro museo, él, que había visitado desde los 18 años los mejores museos de Europa siempre con una guía en la mano y había ido destripando con la lectura todos los misterios de cada uno de los cuadros de las grandes pinacotecas. En un viaje a Madrid con esa edad visitó el Prado cuatro mañanas seguidas él solo durante casi cinco horas cada día y hoy no tenía fuerzas para pagar un par de euros en uno nuevo. Había visto todos los grandes, el Louvre, el de Orsay, el Georges Pompidou, el Británico, la National Gallery de Londres, la Tate Modern, la Alta Pinacoteca de Munich, los Uffizi, los del Vaticano, el MOMA, la National Gallery de Washington, el Guggenheim de Nueva York, pero ahora sólo sentiría ánimo si le ofrecieran ir al último de los grandes que le quedaba: el Hermitage de San Petesburgo. Pero ¿qué podía interesarle en Budapest o en Pécs o casi en cualquier otra parte del mundo? Al menos ahora forma parte del cuadro y entiende a los que quisieron plasmar la pasividad de un día a orillas del lago. La vejez debe de ser eso: el agotamiento de la contemplación de las formas. Ha escuchado en su vida toda la gran música, ha visto casi todos los grandes museos, ha leído los mejores libros, ha viajado por veintisiete países, ¿qué le queda? Ve ciudades, monumentos, edificios, y le resulta difícil emocionarse, descubrir algo nuevo. Para su hijo, sin embargo, todo es nuevo.

A Quique no hay quien lo saque del agua. Se ha bañado primero con su padre y luego con su madre, pero él sigue en la orilla entrando y saliendo. La madre lo vigila durante un buen rato y después se turna con él. José Enrique intenta leer un libro de una escritora húngara en español, el único que ha encontrado en una librería de Pécs, pero es difícil seguir su lectura cuando tu hijo se puede ahogar, y por fin cierra las páginas y sentado, en la contemplación aburrida de los personajes de los cuadros de Seurat y de tantos otros, se pone simplemente a mirarlo. Han sido más de dos semanas intensas con él, se han abrazado más que nunca, han jugado sobre la cama, sobre el sofá, echando carreritas por las calles peatonales de la ciudad, han jugado en las fuentes, él le ha dado la mano, y lo ha tenido que llevar en brazos y se lo ha montado a hombros muchas más veces que en todo el año. Es un chico estupendo, con una sonrisa picaruela que le encanta. Cree que es bello: una forma bella y proporcionada, mejor que cualquier pintura. Y habla, razona desde su egoísmo, y pide siempre cosas nuevas (“¿Y ahora qué?”, dice). Y José Enrique, cada vez que ve que busca, que indaga, que cambia, que quiere más, que quiere cosas nuevas, piensa que: él también, que busca nuevas ideas en un libro, que viaja a lugares cada vez más remotos, que se informa sobre el mundo. ¿Qué es estudiar Filosofía sino querer llegar a saber el todo de las cosas, el principio y el fin, su sentido, después de creer conocer cómo funciona lo mundano? El problema es que con la Filosofía también ha llegado al techo, ya sabe todo lo más importante de lo que se ha dicho a lo largo de la Historia y todos han argumentado bien y todos se han llevado la contraria y al final sólo ha quedado el respeto por todo, o sea, casi un relativismo, la Postmodernidad, el pensamiento débil, la tolerancia, porque la verdad no existe y el sentido tampoco o es inventado. Por eso derivó hacia la literatura, porque en algunas historias personales había algún tipo de verdad que, al menos, le conmovía, algo oculto que le podía dar referencias sobre el verdadero ser, el Dasein. Y seguía escudriñando en los libros qué vidas tenían algo que aportarle y veía que por ahí la cosa, aún, no se agotaba. Quique investigó primero en los cajones de la casa; luego en las calles de su entorno, yendo a la escuela o dando un paseo; descubría su cuerpo cada día; ahora tenía que investigar en los amigos y en breve en el colegio y sus enseñanzas. No sólo Quique era un investigador, el ser humano venía programado para investigar, para arriesgarse, para conocer y ampliar sus fronteras. Le gusta a José Enrique ver que el niño apura los límites, se sube por bordillos escabrosos, prueba a llegar andando hasta donde ya no hace pie en la piscina o en el lago, salta escalones altos, se sube en bolas de piedra, en esculturas callejeras, en fuentes encendidas, es un hombre, un ser humano en toda su extensión que aprende sobre sí mismo y sobre el mundo. Mirándolo en la playita siente esa felicidad inmensa que han de haber sentido todos los padres y madres del mundo y de la Historia y de pronto se da cuenta de que la beca que ha recibido no ha sido para escribir sino para estar con su hijo, para aprender en una situación inevitable, en un retiro obligado, cuánto ama a su hijo, y el placer maravilloso que es estar con él o simplemente mirándolo. Y da gracias a su suerte por haber recibido esa beca.

Por la noche se celebra el día nacional de Hungría y van al puerto del lago a contemplar los fuegos artificiales. Hay mucha gente, pero no tanta como para asustarse porque ellos tres provienen de una cultura de muchedumbres que se apelotonan por calles estrechas en sus fiestas. José Enrique monta a su hijo sobre sus hombros y avanza entre la gente acercándose a la fuente de los fuegos artificiales. Él le agarra con sus manitas en su cara: es una sensación estupenda verlo depender de él, los fuegos explotan sobre sus cabezas y el niño está contento. El padre siente que lo ama más que nunca y recuerda de pronto, y a su pesar, la frase que le ha dicho un filósofo hermeneuta en un congreso la semana antes de salir para Hungría. Habían estado de lunes a viernes hablando de realidad, interpretación, ética, moral. Y un par de pensadores eran hermeneutas de reconocido prestigio. El más viejo de todos dio una conferencia muy divertida, cuestionándolo todo porque todo nos venía por medio del lenguaje y el lenguaje lo pervertía todo porque estaba abierto a la interpretación de cada uno. Y consiguió que se rieran sobre la muerte, lo único realmente verdadero. Cuando tomaban café, y ante la andanada de relativismo, José Enrique le preguntó: “¿Y los hijos, qué?, ¿tienen algo que ver con el sentido?”. Y contestó el otro hermeneuta que estaba a su lado y que ya había pasado por la experiencia: “Ya sabes lo que dicen: ‘A los hijos les damos la vida, pero también les damos la muerte’”.

Allí sentado, en la orilla del lago, José Enrique había pensado en eso mientras vio a su hijo jugar con un barquito velero de plástico que le había cogido a otro niño sin su permiso. Quique estaba más morenito que los demás, era casi el único con cabello oscuro y era, sin duda, el más activo y dicharachero de todos. José Enrique no quiere que Quique muera nunca, ni ahora ni en dos años ni en noventa. No quiere que muera mientras él esté vivo pero tampoco quiere que muera después, ¡nunca!, ni cuando él ya no esté y sus cenizas sean parte de la tierra sucia. Sólo pensarlo le destroza, pero tiene que admitirlo. Tiene que admitir que un día morirá Quique, que es una certeza brutal y ya le da igual admitir que tiene que morir él, pero le cuesta infinito asumir que un día, ese niño que va sobre sus hombros, que se agarra a su cara con sus manitas, sufrirá dolor y dejará de existir.

Al día siguiente los planes son confusos. En realidad no saben a dónde ir.

- ¿A dónde vamos? -pregunta Quique.

- No lo sabemos.

José Enrique estaba empeñado en hacer alguna locura. Alguna locura del tipo visitar Serbia y Bulgaria. Pécs está al sur de Hungría y muy cerca de la frontera con Croacia y Serbia. Ahora que han subido al lago Balaton se encuentran cerca de Eslovenia y Austria. Él viajó por aquí con 18 años, con una mochila y su mejor amigo, pero entonces lo que existía era Yugoslavia. Vieron Zagreb y pasaron por Belgrado, hoy parte ya de dos países distintos. José Enrique tiene un mapa del mundo gigantesco en el salón de su casa hecho sobre tela de lienzo en el que tiene marcado con alfileres las ciudades que ha visitado. América está apuntillada de sur a norte y Europa en toda su antigua extensión previa a la caída del telón de acero. Algo en África y poco más. Enormes extensiones del mapa se encuentran aún vírgenes de alfileres de colores. Y él quiere llenarlos de pinchos. No es que quiera viajar a esas partes del mundo porque tiene un mapa que ha puesto en su salón y que no ofrece pinchitos en esas grandes extensiones, es que tiene un mapa en el salón lleno de pinchitos y con enormes extensiones vacías para obligarse a recordar que aún le queda todo eso por ver. Es como un niño que ha descubierto que hay cinco cajones de la casa que nunca ha abierto porque están muy altos y sólo planea cómo subirse a alguna parte para ver cómo llegar a ellos. Y ahora tiene prisa. Acaba de cumplir 48, que para él es como 50, y ve que su capacidad física se deteriora cada día ligeramente y que llegará un tiempo en el que no podrá hacer esos viajes tan brutales. Cinco viajes como mínimo: India, China, Japón, Australia-Nueva Zelanda y Rusia. Y tendría que idear algo para no viajar como turista sino invitado a algo, algo relacionado con la universidad o la escritura o la política internacional (el Premio Nobel, por ejemplo, ayudaría) o a la boda de un amigo. Más o menos ese debería de ser el orden, y podría renunciar a Australia-Nueva Zelanda, pero India y China es una obligación semejante, piensa, a la que tiene un musulmán de ir a la Meca. Un hombre que ha descubierto que la misión de un ser humano en el mundo es conocer debe visitar esas dos grandes culturas (y comprarse un iGuay de última generación en Japón). Desde su casa en España había visto la ubicación de Pécs y había fantaseado con ir a Sofía y a Estambul. Ir desde Hungría a Estambul es como ir desde Madrid a París, pero con unas carreteras mucho peores. Si vas a Madrid desde Lisboa y te dices: “Ya que estamos aquí vamos a París”, eres un loco. Pero si vienes desde California a Madrid, no es ninguna tontería aprovechar y visitar París, y Roma y Venecia. Para José Enrique era algo parecido: ya que estaba en Hungría, país que nunca creyó que llegaría a conocer, quería aprovechar para ver ese lateral de Europa (¡y sí, poner pinchitos en su mapa!). Pero ir con el niño lo dificultaba todo.

En los días anteriores al viaje habían estado mirando por internet todo tipo de rutas y medios de transporte, pero Belgrado y Sofía parecían muy lejanos. Estambul ya ni lo contemplaba. José Enrique, como no tenía su mapa en Pécs, elaboró una lista de países visitados y vio que eran veintisiete. No estaba mal. Esther le propuso ir a Eslovenia y a Croacia, lo que significaba añadir al menos un país a su lista (en la antigua Croacia ya había estado), pero Eslovenia sería nueva. La lista llegaría a veintiocho, pero en su mapa continuarían pequeñas calvas de puntos sin ocupar. Había que ceder por culpa del niño. Sin el niño Esther se habría animado, pero hacerlo sufrir horas interminables de coche o tren no parecía ni ético. José Enrique no había sido capaz ni de comentárselo a Helena. De soslayo le había preguntado si conocía Bulgaria y había notado que para ella ese país no tenía nada que aportar. Pensó que no le animaría. Y, en cierto sentido, era un desaire venir becado a Hungría e irse de viajecito a Serbia y Bulgaria. No yendo a Bulgaria José Enrique supo que renunciaba para siempre a conocer ese país. Nunca vendría más por aquí, porque si tenía dinero y tiempo había otras deudas más importantes con su mapa que pagar. Todo tenía que ver en el fondo, él lo sabía, con la crisis de los cincuenta, con saber que hay cosas que nunca más podrías hacer, con la constatación no de que se acababa un ciclo sino de que se acababa el ciclo, la vida, y él quería apurarla al máximo.

Finalmente, José Enrique y Esther deciden ir a un parque nacional que les ha aconsejado Helena. Cuando llegan al pueblo, de nombre Szalafő, es sólo una calle con siete casas. Se acomodan en el albergue y salen. Sólo hay un trozo de carretera y bosques. José Enrique lleva zapatos sin calcetines, pantalones cortos y una camisa Burberry de mangas cortas, no es la indumentaria apropiada para pasear por los bosques. Comienzan a caminar por la carretera. Está atardeciendo. A su derecha y adelante ven un campo de fútbol a unos doscientos metros, bajando por una rampa, y junto a él un parque infantil hecho en maderas rústicas.

- ¡Mira Quique, un parque!

- ¡¿Dónde?!

Caminan hacia él y Quique corre. Hay un camino de tierra pero a su derecha, abriéndose en paralelo, uno de hierba.

- ¡Ven por el camino de hierba! -José Enrique y Esther van por ese.

- ¡No! -grita. Está contento viendo a lo lejos el parque.

Siguen caminando y aunque parece que ambos caminos están en paralelo, se va bifurcando y van alejándose. Quique mira a su derecha y ve que sus padres están ahí, pero cada vez más lejos. José Enrique y Esther miran de nuevo hacia adelante para comprobar que, realmente, el camino vuelve a unirse, ahora ven que ambos pasillos hacían forma de de mayúscula, pero que tardarán en encontrarse algo más de lo que pudieron haber pensado en principio. Entre el niño y ellos hay vegetación baja, incómoda de cruzar, pero salvable, piense el padre, si hiciera falta. El niño se asusta un poco al ver que la distancia es mayor y decide intentar cruzarla él.

- ¡No, no, Quique, no te preocupes, sigue adelante. Hay una puerta. ¿La ves? Al final del camino. ¿La ves?

Quique mira hacia adelante y el padre se da cuenta de que seguro que no la ve desde su baja estatura. Pero Quique confía y hace un gesto de corredor de carreras y sigue adelante. Los padres, ahora, le ven alejarse y seguir su camino. José Enrique piensa, viéndolo, que así es la vida con ellos, una bifurcación, un alejamiento constante. Ahora está cerca, los abraza, les da la mano, los necesita y luego no. Luego seguirá su camino contento, como ahora, corriendo hacia adelante. Hacia adelante. Pero es bello verlo correr. Tras él hay columnas de árboles gigantes, el comienzo de un bosque de los que hablan los cuentos. Y su figurita sonriente y sudorosa, contra ese fondo verde, es un espectáculo bello que tiene que ver con la felicidad y con la vida.

La madre se ha adelantado para recibirlo al final del camino, donde está la puerta del pequeño parque infantil. Allí se juntan como si nada, como si no hubieran estado separados, tranquilos el uno junto al otro. Y José Enrique los ve, pleno, satisfecho, pero con la rémora del pequeño miedo, de la imaginación que cabalgó inventando peligros, un coche, un animal, una caída.

Llegan al parque los tres y apenas hay un tobogán, un columpio, un subeybaja y un espacio de arena. Ante ellos se abre el claro en el bosque donde está el campo de fútbol con dos porterías de hierro blanco y las redes puesta. “Esto es un campo de hierba”, piensa José.

Hay silencio. El silencio es algo atroz que ha descubierto en Hungría. Cuando llegaron y se alojaron en el apartamento para el escritor, José Enrique notó algo que no supo detectar. Pensó que había una forma de ser de la ciudad, un paisaje no visual que no terminaba de comprender pero que distinguía claramente a cualquier cosa que se hiciera en esa ciudad de lo que pudiera hacerse en la suya. Días después lo descubrió. El silencio. No había pájaros. No sonaban gorriones, ni golondrinas ni palomas. Si pasaba un coche, su estela era de nada, nada absoluta. Cuando veían películas de miedo eso era lo que más le estremecía, era como un silencio después de una nevada. Pareciera que un bosque es un hábitat de pajarillos y animales ruidosos. No era así. Era silencio blanco, como si te introdujeran en una cámara de pruebas acústicas, en una habitación acolchada para locos; y la ciudad parecía una ciudad falsa de cartón piedra, un plató deshabitado. Ahora en el bosque, junto al campo de fútbol solitario es igual. Sabe que van a llegar unos extraterrestres y los van a abducir de un momento a otro o que él se va a volver loco y les va a clavar a su mujer y a su hijo una astilla gigante en el cuello.

- Este silencio es aterrador -le dice a su mujer. El subeybaja hace un ruido tétrico que resuena en todo el claro del bosque.

- Disfrútalo.

- Uff.

José Enrique saca sus pequeños auriculares y se los conecta a los oídos, y el cabo en su móvil donde lleva doce gigas de música. Comienza a sonar un concierto para piano y orquesta de Juan Sebastián Bach. Su audición es perfecta porque el sonido se pinta sobre el lienzo inmaculado del silencio perfecto de la región. De pronto, se siente contento. Es el Allegro final del Concierto número 1, tiene un ritmo muy marcado y le da ganas de correr. José Enrique entra en el campo de fútbol y camina ágil al pulso de la música. Se va alejando de su pequeña familia y pisando a lo largo del campo, y a cada paso pequeños insectos saltan asustados. Desde arriba el campo era envidiable (“Ahora entiendo por qué el fútbol no se inventó en el sur”, pensó José Enrique), pero ahora que está abajo le parece algo no tan agradable. La hierba es una mezcla bastarda de cualquier tipo de plantita que quiere crecer más pero que es pisoteada. Hay calvas hechas por las hormigas que han erigido cráteres de tierra masticada, hay pequeñas flores amarillas que desafían a los jugadores con sus ganas de vivir (sin fútbol), todo está lleno de pequeñas gotas de agua que empapan sus zapatos y hay insectos que desagradan a José, pero la música suena y le mueve, le hace ir de una punta a otra del campo suponiendo que su mujer y su hijo lo están viendo. Y aunque sabe que es una profanación estar en una montaña, en un bosque, con los auriculares en las orejas, él cree que Juan Sebastián Bach es la naturaleza pura, la armonía del universo y que si hubiera que permitir alguna música en un bosque sería esta. Y José Enrique, con sus 48 años y todos sus miedos, abre sus brazos y empieza a correr en zigzag llevado por la música, pone su corazón en marcha, vuela y se siente feliz, quiere hermanarse con la naturaleza, con la vida, y corre como un avión; es un loco volando que no mira a su familia sino que quiere sentir, quiere vivir, florecer, explotar, disfrutar y correr como un niño.

Él también es un niño, nunca ha dejado de serlo, ¡no quiere dejar de serlo!, no sabe por qué no pueden gustarle los cochecitos, bañarse en una piscina bajo la lluvia, conducir un coche por las montañas, correr por un campo verde. Él es el niño de su padre, su padre también querría que él corriera. Si estuviera ahí se alegraría de verlo con los brazos desplegados sintiendo la vida en plenitud contra su pecho, oyendo música o cantando o dándole patadas a un balón imaginario. Nació para vivir. Su padre le dio la vida y la muerte, pero mientras tenga vida debe disfrutarla por él y por su padre, para que sienta que crearlo, a él, a José Enrique Cabrera, fue un acto de felicidad, una entrega a la felicidad, un goce que justifica la locura de haberlo creado. (“Papá, estoy en una tumbona, bajo un frondoso árbol, a orillas de un lago bellísimo”, le había dicho el día anterior cuando él lo había llamado desde España. Primero tuvo recelos de decírselo -él está en una cama enfermo-, pero luego pensó “que sepa que alguien, al menos, está disfrutando”). Aunque José Enrique sabe que su padre también es un niño con un cuerpo de un señor de ochenta años que querría correr -si le fuera posible- olvidándose de su hijo, permitiéndose pensar en él mismo y no tener que pensar en quien creó, porque todo no es más que una cadena, un engaño de la madre naturaleza que nos seduce hacia la procreación sin habernos explicado el sentido, que nos manda diversas obligaciones: tener descendencia, cuidarla en sus años débiles y ser felices, aunque esta última es la que menos le importa. Su padre querría viajar, reír, ser egoísta sin sentimiento de culpa. Pero ahora no puede. Y José Enrique sabe que a su padre le alegra que su hijo pueda estar a orillas de un lago, bajo un frondoso árbol, pero preferiría -y José Enrique se lo perdona- ser él quien lo disfruta, aunque nunca, nunca jamás, lo fuera a reconocer.

Cenan los tres en la terraza del albergue y un hombre en pantalón corto y camiseta de la mesa de al lado les habla en español. Es el embajador de Argentina en Hungría que anda de turismo interior. A José Enrique le encanta poder hablar con él. Lleva días hablando sólo con su mujer e intentando comunicarse con su hijo, y esto le alivia. Pero también le gusta hablar con gente importante porque en realidad, piensa, nadie es importante, y él consigue ponerse a su altura muy pronto, detectar sus debilidades y sentir que él podría estar en su lugar. Al embajador le sorprende que haya españoles en la Hungría profunda y le parece muy curiosa la beca que detenta José Enrique. José Enrique piensa que el embajador debe de estar pensando que él es realmente un escritor. José Enrique ha publicado más de treinta libros, uno de ellos se ha editado en francés y en alemán y es profesor de Creación Literaria en la Universidad, pero aún no ha asumido que sea escritor. Y no sabe cuándo lo va a asumir. ¿Qué día dirá sin sonrojarse -porque deje de creer que está mintiendo-: “Sí, hola, soy escritor”? Siempre va a ser profesor de universidad porque eso le va a dar un sueldo estable hasta que se jubile, aunque llegue a ganar más con la venta de libros -ya un año le ha pasado-, pero aunque tenga un premio, le hayan hecho programas en televisión de más de una hora y ¡tenga ahora esta beca internacional!, aún no lo ha asumido. Imaginar que el embajador piensa de manera natural: “Ah, este es un escritor español al que no tengo por qué conocer, pero que debe de ser muy bueno para estar aquí con una beca”, le da alegría. Y para confirmárselo, mientras habla con él ya está pensando que afortunadamente se ha traído a este mini-viaje-dentro-de-un-gran-viaje un ejemplar de su novela premiada y que tiene que encontrar la ocasión para subir a la habitación durante la cena, coger el libro y regalárselo. Al embajador, que está rodeado por tres húngaros, parece que le alegra poder hablar en español y charla un buen rato con ellos -tiene la silla medio girada y José Enrique también; la silla de Esther da directamente de frente hacia él, la de Quique le da la espalda, como la suya al principio-. José Enrique está contento y seguro que está poniendo poses en el contenido o en la forma que él sabe que están molestando a su mujer que detesta su sumisión ante el poder o los poderosos. Pero ella lo ha visto muchas veces hablar con gente importante a la que siempre ha intentado sacarles algo y alguna vez lo ha conseguido, incluso, para ella. La sensación de Esther debe de ser la que la gente considera como “vergüenza ajena”. Pero él tiene 48 años y ella no. Estas cosas, piensa José Enrique, se hacen con naturalidad con esta edad, se conocen los códigos y se asumen. José Enrique nunca está cómodo con gente con más poder que él, fundamentalmente porque él siempre manda en las distintas actividades que hace en su vida, o como profesor o como gestor de los muchos proyectos que lleva adelante. Pero es desde la infancia. Siempre fue delegado de clase, contestatario y, afortunadamente, nunca hizo el servicio militar (cuando lo piensa le entran sudores, el primer cabo ignorante que hubiera tenido se lo hubiera cargado por su indisciplina, “argumentada”, eso sí). Y como no está cómodo, piensa en mil cosas a la vez cuando trata con gente que tiene poder sobre él. Ahora se está intentando mentalizar de que ese tipo sólo es un argentino de buena familia que supo inglés y consiguió llegar al cuerpo diplomático después de haber tenido algún cargo institucional en a saber qué gobierno de próceres. Pero Quique no para de intentar llamar la atención. Está cenando, pero se pone de pie sobre la silla, se da la vuelta para dirigirse al argentino, y la madre intenta sentarlo; llama la atención del padre, o le enseña lo que come al embajador, que ha sido muy amable con él (“Quique, ¿te gusta Hungría?”). En un momento determinado, en medio de una conversación de José Enrique con el embajador, José Enrique tira de la pierna de Quique para que se siente y hay un pequeño forcejeo, algo sin importancia, que consigue que Quique ponga su culito en el asiento y mire hacia el plato. Entonces, Esther le dice a su marido a un volumen suficiente para que el embajador lo oiga:

- Ay, José, qué nerviosito te pones.

José Enrique sólo guarda silencio, como si su mamá le hubiera regañado en una comida delante de los tíos de París. José Enrique piensa que es ella la que está nerviosa y que ha verbalizado su situación o que ella está sufriendo viendo que su marido está nervioso ante un representante del poder, alguien a quien sabe que él seguro envidia. José Enrique intenta que no se note su malestar y le dedica unos segundos al niño. Luego intenta volver a la conversación con el embajador. Unos minutos después, cuando el embajador vuelve a repetirle:

- Pero qué curioso encontrarme por aquí a un escritor español...

José Enrique no aguanta más y le propone regalarle su novela.

- Permítame que suba a mi habitación y le baje uno de mis libros.

- Ah, pero con gusto... -le dice. Y José Enrique se levanta ante su mujer y su hijo y va a por el libro. Es sólo salir del restaurante, girar, entrar por una puerta que da a las habitaciones, subir una escalera, abrir una puerta, coger de su mochila el libro, salir, cerrar la puerta, bajar las escaleras... Y cuando está bajándolas, justamente cuando está bajándolas, entre el segundo y el cuarto o quinto escalón, un pensamiento se construye en su cerebro con una fuerza inusitada, como si le estuvieran grabando desde el mundo de las ideas del que hablaba Platón con cincel y martillo en piedra marmórea la frase que siente hasta sus entrañas y que de tanta fuerza tiene que pararse al final de las escaleras, tomar su móvil y anotarla. La frase, como una verdad absoluta de la que nunca se podrá desprender es: “Esta insoportable sensación permanente de seguir siendo un niño”. Y es como una sentencia judicial a la que en ese momento le hubieran condenado, como un destierro definitivo, sin retorno alguno; como un tatuaje que le acabaran de pintar en el brazo; como una marca hecha por un hierro candente para toda la vida: vas a seguir sintiéndote un niño toda tu puta vida por más que te disfraces de viejo, te dejes la barba, te vistas de traje, te condecores con premios, seas dueño de casas y coches, tengas hijos, o tengas poder. Quieres parecer un hombre, un escritor o un profesor, pero vas mintiendo a todos porque eres un niño y lo sabes. José Enrique tiene que forzarse para no bajar las escaleras por la barandilla, para no hacer locuras con el coche, para no meterse en las fuentes, para no cantar por la calle, para no bailar bajo la lluvia. Pero querría parar, querría que su cuerpo, su mente y su alma (o lo que sea) se acomodaran de una vez por todas, se sincronizaran y pudiera sentirse como un hombre. Pero no va a ocurrir, ese es el contenido de la sentencia, nunca llegará la sincronización, siempre tendrá que estar fingiendo, actuando. Y es INSOPORTABLE. Es insoportable pensar que esto ocurrirá siempre.

Sabe que esta sensación en este momento particular ha tenido que ver con que su mujer le haya llamado la atención en público (¡y con qué público!). Ella no termina de valorarlo, ella sabe que él es un fraude, aunque tenga el premio extraordinario de doctorado, aunque publique en Planeta, aunque le den becas internacionales, aunque dé conferencias. Ella ganó el premio extraordinario fin de carrera, tiene dos carreras, tiene una vida artística sobresaliente, ¡es inteligente! (él es un listo) y lo menosprecia aunque lo soporta, y esto mella diariamente su convivencia. Él tiene derecho a empezar de nuevo cada día, a no haber sido nadie y empezar a serlo, pero cuando tienes alguien a tu lado tan superior y que te conoció desde el principio, es difícil que se crea que eres un escritor o un profesor o alguien. Aunque no es sólo ella. Ella representa la verdad que le atemoriza a él, el temor está en él, habita en él, es esa insoportable sensación permanente de seguir siendo un niño que, como una iluminación le acaba de ser revelada.

Luego le entrega el libro al embajador. Se sobrepone. Opta por soportarse, no le queda más remedio.

El día siguiente cruzan la frontera Eslovena y visitan una pequeña y aburrida ciudad (podrá poner otro pincho en su mapa y un nombre más en su lista) y después pasan a Croacia y la recorren durante horas. En el camino deciden volver a Pécs, el interés se les ha desinflado.

Cuando entran en la casa, el cochecito rojo sigue sobre la mesa. José Enrique se dirige directamente hacia él, lo coge y, antes de que lo vea Quique, lo guarda en la maleta que contiene cosas que ya están listas para volver a España.